stampa l'articolo

|

|

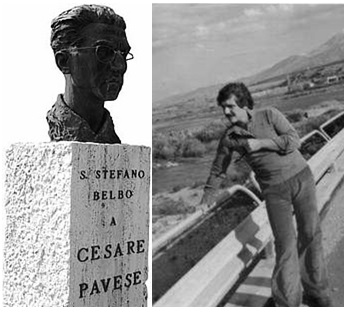

Il Pavese antropologico e l’etnia grecanica

venerdì 30 settembre 2016 di Pierfranco Bruni  Qui tutto è greco. Aveva ben intravisto Cesare Pavese nel raccontare i luoghi di quella grecità soffusa nella quale usi, costumi e linguaggio hanno quella matrice abbastanza profonde che rimandano ad una storia ed a una eredità, certamente, ellenica. Brancaleone è un paese dell’area grecanica della Calabria, anzi lo è stato. E ai tempi in cui Pavese vi dimorò veramente il luogo costituiva un tempo della memoria che veniva percepito come un tempo mitico. Quel tempo mitico più volte sottolineato dallo scrittore piemontese. Ci sono testimonianze di Pavese che ci portano a quella etnia non scomparsa ma mascherata o forse nascosta ma che ripropone dimensioni e immagini ricche di significato. Come si sa Pavese rimase a Brancaleone alcuni mesi che vanno dal ’35 al ’36 e qui scrisse poesie impregnate della grecità del luogo e scrisse delle lettere alla sorella Maria che offrono una forte capacità di lettura che danno il senso del territorio e del luogo ma altresì sottolineano un dato percettivo-simbolico che è quello della dimensione onirica e lirica di una terra il cui scavo è certamente riconducibile ai colori e al linguaggio greco. Di questa terra ne parla in un romanzo, il suo primo romanzo dove è possibile avvertire immediatamente l’alone mitico sacrale non solo in termini metaforici ma anche in termini fortemente espressivi. Questo romanzo, Il carcere, è stato composto tra il novembre del ’38 e l’aprile del ’39 ma è stato pubblicato successivamente. Vi si legge lo scenario ricco di atmosfere elegiache il cui punto di riferimento resta il mare. Un mare che lega e che unisce e che si confronta con quei viandanti del destino che sono arrivati sulle terre di Calabria in quella temperie che venne chiamata Magna Grecia. La Magna Grecia anche in Pavese diventa un luogo di esistere, un luogo dell’esistenza, un luogo che penetra in quella cultura nella quale la storia la si legge con lo spazio del recupero. Le poesie sono spaccati, leggendole ancora adesso, che imprimono segni precisi e indelebili.  In una poesia dal titolo “Luna d’agosto” scritta a Brancaleone la cui data risale al 24 novembre del 1935 si legge: “Al di là delle gialle colline c’è il mare,/al di là delle nubi. Ma giornate tremende/di colline ondeggianti e crepitanti nel cielo/si frammentano prima del mare. Quassù c’è l’ulivo/con la pozza dell’acqua che non basta a specchiarsi,/e le stoppie,le stoppie, che non cessano mai”. Il mare, la collina, la luna e poi i versi dal titolo “Lo steddazzu” che si traducono in “Stella del mattino”. E’ la poesia che segna la fine della permanenza a Brancaleone. Porta la data del gennaio del 1936. Il 15 marzo Pavese lascerà i greci di Calabria per le Langhe e le colline piemontesi. In questa poesia c’è sempre il mare, quel mare sul quale “le stelle vacillano” e il paese non è solo un immaginario ma è il custode di una cultura popolare ricca di valori che sono decodificabili come elementi etnici in una visione di tratteggio antropologico. Certo, Pavese in quella terra vi legge il mito e i personaggi ben delineati del suo romanzo lo testimoniano in modo marcato. La donna resta fondamentale la donna – madre (Elena) e la donna – passione – selvaggio (Concia). Sono reminiscenze di una tradizione chiaramente ellenica ma Pavese è a Brancaleone che vi rintraccia questi segni. Segni indelebili. Personaggi che resteranno impresse nel tempo della memoria che si fa letteratura anche attraverso il dettato linguistico – espressivo. Come resteranno nelle immagini della letteratura quelle “Donne appassionate”: “Le ragazze al crepuscolo scendono in acqua,/quando il mare svanisce, disteso. Nel bosco/ogni foglia trasale, mentre emergono caute/sulla sabbia e si siedono a riva. La schiuma/fa i suoi giochi inquieti, lungo l’acqua remota”. La parola come mito è la parola che ha una sua etnicità perché assume una forte caratura chiaramente simbolica ma si serve di una funzione comunicativa. Perché il mito comunica sempre. Il paese, in questo caso Brancaleone, vive nel mithos e si serve di un etnos che caratterizza quella contemporaneità nella quale storia e memoria si intrecciano. Uno degli abbinamenti che Pavese vi trova a Brancaleone è quello della donna e dell’anfora.  L’anfora è un richiamo significativo per i rimandi che può contenere. Nelle lettere alla sorella Maria, scritte da Brancaleone, ricorre spesso l’immagine della donna che va a prendere l’acqua con l’anfora sulla testa. Un’immagine assolutamente greca. Ma anche il protagonista del romanzo ricorre spesso all’anfora: “Poteva prendere l’anfora e salire sulla strada e riempirla alla fontana fredda e roca” (così si legge ne Il carcere). Un altro codice che la cultura greca pone all’attenzione e Pavese se ne accorge immediatamente è il senso dell’ospitalità. In una lettera ad Augusto Monti (suo docente al Liceo) si legge: “Qui i paesani mi hanno accolto molto umanamente, spiegandomi che del resto si tratta di una loro tradizione e che fanno così con tutti”. Mentre non disdegna di penetrare quella cultura popolare il cui sentimento ha anche matrici elleniche come in questo caso: “Cara Maria,/passo il tempo imparando bei proverbi popolari. Esempio: Corna di mamma/corna di canna;/corna di soro/corna d’oro;corna di mugliere/corna vere”. Si tratta di una lettera datata 19 novembre 1935. Pavese era giunto a Brancaleone agli inizi di agosto dello stesso anno. Un altro elemento antropologico è il braciere. La cultura greca e la cultura dei popoli “Caminanti” sono un intreccio di valori sia linguistici che materiali. Prima l’anfora e ora il braciere. Quest’ultimo è uno strumento in rame il cui popolo dei Caminanti è stato il diffusore e nelle terre di Calabria questo popolo si è contaminto con altre identità etniche. Alla sorella Maria, sempre nella lettera citata, dice: “Costretto dal freddo ho adottato il braciere. Si tratta di un guerresco bacile di rame munito di maniglie, in cui si mette cenere e, al centro, brace; poi si poggiano i piedi su un orlo di legno che corre tutt’intorno, e si passa la sera”. E poi ancora un tuffo profondo in una immensa grecità ben descritta nella lettera del 27 dicembre 1935 sempre indirizzata alla sorella. Quella parlata, quel ritmo del suono nell’inciso della parola, la cadenza costituiscono il portato di una antica tradizione. Pavese veniva indicato proprio con il suono di queste parole. “Este u’ confinatu”. Siamo, dunque, nel di dentro di una diretta comunicazione linguistica nella quale la desinenza grecanica è ben definita. E Brancaleone non è un residuo di una grecità perduta. Anzi offre una motivazione per comprendere quel pathos che è un richiamo nel mito che si fa memoria. L’etno – letteratura resta fondamentale soprattutto in un autore come Pavese che ha scavato nel mito partendo, dopo gli studi, da una esperienza completamente personale. Brancaleone è stata la terra del mito e della grecità oltre ad aver scontato mesi di confino. E’ Pavese che ci lascia queste straordinarie immagini: “Belle fino le donne dall’anfora in capo,/olivigna, foggiata sulla forma dei fianchi/mollemente: ciascuno pensava alle donne,/come parlano, ridono, camminano in strada./Ridevano, ciascuno. Pioveva sul mare”. Il titolo di questa poesia recita: “Parole del politico”, scritta a Brancaleone nel settembre del 1935. L’anfora, la donna, il mare, l’acqua, la cadenza del passo, l’accento delle parole: un tracciato il cui sentire ellenico ha una visione di sogno ma è una realtà ben intagliata in un territorio che è fatto di paesi. Paesi la cui tradizione non è nel mito della grecità ma è nella grecità che si legge con delle caratteristiche che sottolineano destini mitici. Civiltà e popoli. L’etnos è dentro la cultura di una comunità. E Pavese tutto ciò lo aveva ben capito. Segnala questa pagina mappa del sito |